Zahlreiche Studien beschäftigten sich in den letzten Jahren mit dem faszinierenden Erbgut der Bodensee-Felchen. Die Schweizer Fischereiberatungsstelle FIBER sowie das Wasserforschungsinstitut Eawag haben in verschiedenen Artikeln darüber berichtet, inwiefern bereits ausgestorbene Felchenarten im Erbgut noch rezenter Arten zu finden sind, welche Vorteile daraus erwachsen könnten und wie sich diese genetische Vielfalt in historischen Schuppenproben wiederfinden lässt. Diese spannenden Artikel unserer Schweizer KollegInnen möchten wir Ihnen – hier in zusammengefasster Form – nicht vorenthalten:

Quellen:

Eawag – Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology – Eawag

www.fischereiberatung.ch: Historische Schuppenproben zeigen Verlust von genetischer Vielfalt in allen heutigen Felchenarten des Bodensees

Fast hundert Jahre alte Gewebeproben aller Felchenarten im Bodensee ermöglichten Forschenden der Eawag und der Universität Bern das Erbgut einer ausgestorbenen Felchenart mit dem der heute lebenden Arten zu vergleichen. Dabei zeigte sich, dass Erbgut-Fragmente der ausgestorbenen Art in den heutigen Arten fortbestehen. Das könnte es den heutigen Felchen erleichtern, den einst verlorenen Lebensraum im Tiefenwasser wieder zu besiedeln.

Genetische Vielfalt ist überlebenswichtig

Im Zuge von Klimawandel und Lebensraumverlust ist eine hohe Anpassungsfähigkeit für viele Arten überlebenswichtig, da sich die Umweltbedingungen ständig verändern. Ist die genetische Vielfalt innerhalb einer Art sehr hoch, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Genvarianten in den neuen Umweltbedingungen von Vorteil ist. Ein Träger einer solchen Genvariante hat zum Beispiel eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit oder mehr Erfolg in der Fortpflanzung, so dass sich die Variante innerhalb der Art ausbreiten kann und sich die Anpassung der gesamten Art an die neuen Umweltbedingungen verbessert (siehe z.B. Jensen & Leigh, 2022).

Historische Schuppensammlungen können Veränderungen über die Zeit aufzeigen

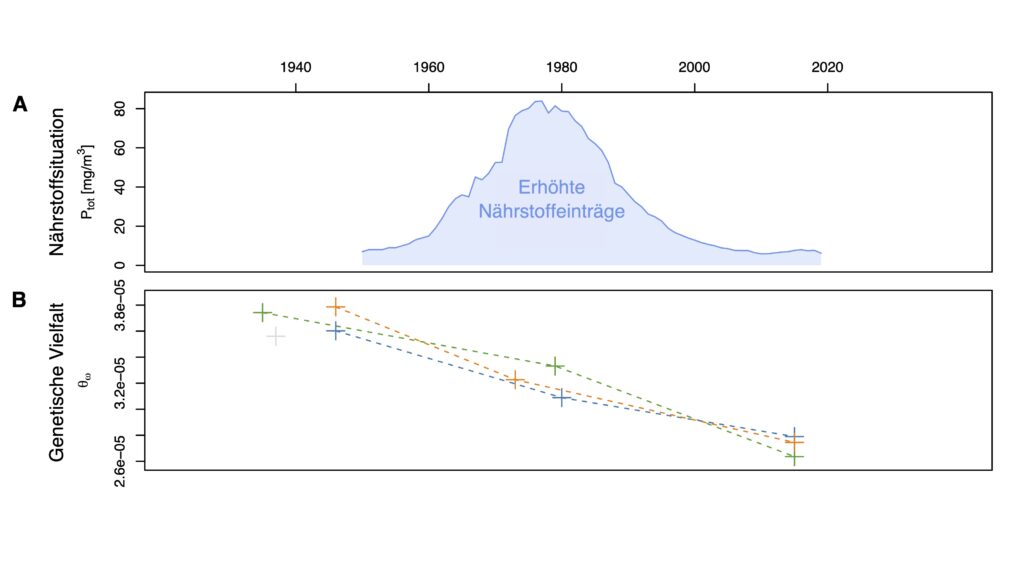

Am Bodensee wurden zur Überwachung der Felchenbestände seit Anfang des 19. Jahrhunderts in regelmäßigen Abständen Schuppenproben von allen Felchenarten konserviert und in sauber beschrifteten Papiertütchen aufbewahrt. Diese umsichtigen Bestandeskontrollen der Fischereibehörden um den Bodensee sind heute für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert: Aus den Geweberesten an den Schuppen konnte David Frei von der Abteilung Fischökologie und Evolution der Eawag genetisches Material gewinnen und das Erbgut von Felchen untersuchen, die vor ca. 90 Jahren im Bodensee gelebt haben. Das war lange bevor in den 1950er Jahren die zunehmende Überdüngung des Sees einsetzte und eine der vier dort heimischen Felchenarten ausstarb. Der Vergleich mit dem Erbgut heute lebender Arten ermöglichte es das Aussterben einer Art und die Auswirkungen auf die überlebenden Arten besser zu verstehen. Angesichts des rasanten Rückgangs an Lebensräumen und biologischer Vielfalt kann dieses Wissen wertvolle Informationen zur Erhaltung der Biodiversität liefern. Die kürzlich veröffentlichte Studie der Eawag und der Universität Bern konnte mithilfe der Schuppenproben zeigen, wie sich das Erbgut und verschiedene Genvarianten im Einfluss, der sich ändernden Umweltbedingungen während des letzten Jahrhunderts mitverändert haben.

Umkehrung der Artbildung

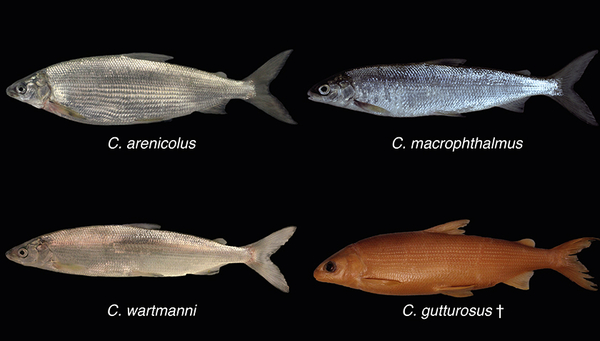

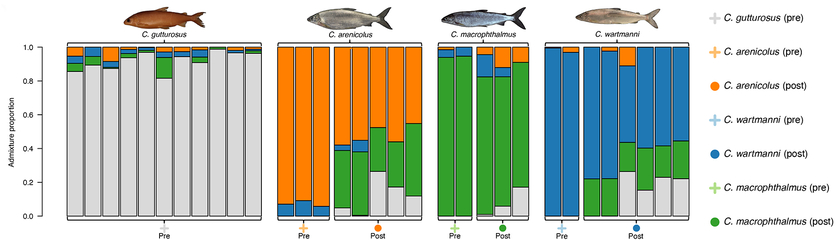

Die Forschenden sequenzierten das Genom der ausgestorbenen Felchenart Coregonus gutturosus (des „Kilch“) sowie historische und aktuelle Proben der drei noch immer im Bodensee lebenden Felchenarten (Blaufelchen, Gangfisch, Sandfelchen). Alle vier Arten sind nach der letzten Eiszeit entstanden und kommen ausschließlich im Bodensee vor. Insgesamt gab es in den großen voralpinen Seen der Schweiz einst über 30 solcher endemischen Felchenarten. Während der Überdüngung der Seen starb jedoch rund ein Drittel der alpinen Felchenarten innerhalb weniger Jahrzehnte aus. Betroffen waren vor allem jene Arten, die sich auf Laichgebiete in größerer Wassertiefe spezialisiert hatten – so wie der Kilch. Durch die Überdüngung wurde dort der Sauerstoff knapp, sodass die Population immer kleiner und in die Nischen anderer Arten abgedrängt wurde. Dort kreuzte sich der Kilch mit anderen Arten, wodurch sich die verschiedenen Felchenarten genetisch wieder einander annäherten. Die einst in der Tiefe lebende Felchenart „Kilch“ starb somit während des letzten Jahrhunderts aus. Allerdings ist davon auszugehen, dass auch die überlebenden Arten durch die Überdüngung des Sees während den 1960er und 1970er Jahre negativ beeinflusst wurden (Vonlanthen et al. 2012).

Großer Verlust an genetischer Vielfalt

In den genetischen Daten zeigt sich ein deutliches Muster: Alle drei Felchenarten haben einen beträchtlichen Teil ihrer ursprünglichen genetischen Vielfalt während den letzten ~50–60 Jahren verloren. Dieser Verlust von Vielfalt betrifft das gesamte Erbgut und deshalb auch viele verschiedene Gene. Betroffen sind auch Gene, die wichtige ökologische Funktionen haben, wie zum Beispiel eine Genvariante, die bei der Entwicklung der Anzahl Kiemenreusendornen beteiligt ist (De-Kayne et al. 2022). Es ist deshalb zu vermuten, dass auch Genvarianten verloren gingen, die für die Anpassung an die sich aktuell rasch verändernden Umweltbedingungen von Vorteil wären. Ob dieser Verlust an genetischer Vielfalt direkt zum Ertragseinbruch der Felchenbestände beigetragen hat, kann die Studie mit den verfügbaren Daten nicht aufzeigen. Trotzdem belegen die Daten den negativen Einfluss der menschlichen Aktivitäten während des letzten Jahrhunderts und eröffnen eine neue Perspektive rund um die aktuelle Diskussion zur Situation um die Felchenbestände des Bodensee-Obersees.

Überlebende Arten könnten anpassungsfähiger sein

Neben dem Verlust der genetischen Vielfalt stellen die Forschenden jedoch fest, dass in allen drei heute noch im Bodensee lebenden Felchenarten Genom-Fragmente der ausgestorbenen Art erhalten geblieben sind. Zu diesen erhaltenen Puzzlestücken der Evolutionsgeschichte könnten auch jene Bereiche gehören, welche C. gutturosus dazu befähigten, speziell den Lebensraum im Tiefenwasser zu besiedeln, vermuten die Forschenden. Das könnte es den heutigen Arten erleichtern, den Lebensraum im Tiefenwasser in Zukunft wieder in Besitz zu nehmen.

Seit den 1980er Jahren hat sich der Nährstoffgehalt im Bodensee durch die gemeinsamen Anstrengungen der Anrainer-Staaten beim Gewässerschutz wieder deutlich reduziert, so dass Felchen theoretisch auch die Lebensräume in der Tiefe wieder besiedeln könnten. In einem derzeit laufenden Folgeprojekt untersuchen die Forschenden, ob sich bei in tieferen Wasserschichten lebenden Felchen größere oder andere Anteile der Genom-Fragmente finden, die von der ausgestorbenen Art stammen. Bestätigt sich die Hypothese der Forschenden, dass der Genaustausch im Zuge des Aussterbens von Arten die überlebenden Arten anpassungsfähiger an neue oder veränderte Lebensräume macht, müssten bisherige Ansätze beim Artenschutz überdacht werden. Denn dann wäre die Erhaltung von Hybridpopulationen wichtiger als bisher oft angenommen wird.

Felchenertrag im Bodensee schwankt über die Zeit stark

Heute sind die Felchenerträge im Bodensee auf einem historischen Tiefpunkt angelangt. Anfang 2024 wurde deshalb die komplette Schonung der Felchenbestände des Bodensee-Obersees beschlossen, voraussichtlich für drei Jahre. Über die Gründe für diesen Ertragseinbruch kann nur spekuliert werden. Der Klimawandel, der starke Befischungsdruck, invasive Arten und die sich ständig ändernde Nährstoffsituation hatten aber sicher einen Einfluss auf alle drei heutigen Felchenarten des Bodensees (Rey et al. 2023).

SeeWandel

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt «SeeWandel: Leben im Bodensee – gestern, heute und morgen» beschäftigt sich mit Fragen zur Widerstandsfähigkeit des Ökosystems Bodensee und untersucht den Einfluss von Nährstoffrückgang, Klimawandel, gebietsfremden Organismen und anderen Stressfaktoren. Die hier u.a. vorgestellte Studie von Frei et. al (2022) gehört zu einem von insgesamt 13 Projekten, an denen 7 Forschungseinrichtungen aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz beteiligt sind.

Literatur:

Deufel, J., Löffler, H., Wagner, B. (1986). Auswirkungen der Eutrophierung und anderer anthropogener Einflüsse auf die Laichplätze einiger Bodensee-Fischarten. Österreichs Fischerei.

Frei, D., Mwaiko, S., Seehausen, O. & Feulner, P.G.D. (2024). Ecological disturbance reduces genomic diversity across an Alpine whitefish adaptive radiation. Evolutionary Applications.

Frei, D.; De-Kayne, R.; Selz, O.M.; Seehausen, O.; Feulner, P. (2022) Genomic variation from an extinct species is retained in the extant radiation following speciation reversal, DOI: 10.1038/s41559-022-01665-7, Nature Ecology and Evolution

De-Kayne, R., Selz, O.M., Marques, D.A., Frei, D, Seehausen, O., Feulner, P.G.D. (2022). Genomic architecture of adaptive radiation and hybridization in Alpine whitefish. Nature Communications.

Jensen, E. L., Leigh, D. M. (2022). Using temporal genomics to understand contemporary climate change responses in wildlife. Ecology and Evolution.

Rey, P. et al. (2023). Felchen im Bodensee – gestern, heute, morgen. Aqua & Gas.

Vonlanthen, P. et al. (2012). Eutrophication causes speciation reversal in whitefish adaptive radiations. Nature.

Wahl, B., Löffler, H. (2009). Influences on the natural reproduction of whitefish (Coregonus lavaretus) in Lake Constance. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.